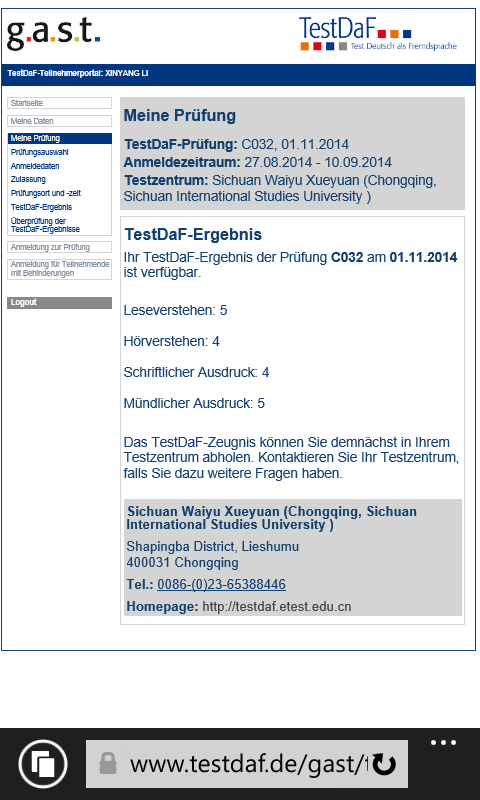

晚上和朋友抱怨说德福考试院效率太低,这么久了成绩还没公布,于是打开网页要证明给他看。打开却看到了结果,我一下子愣住了。

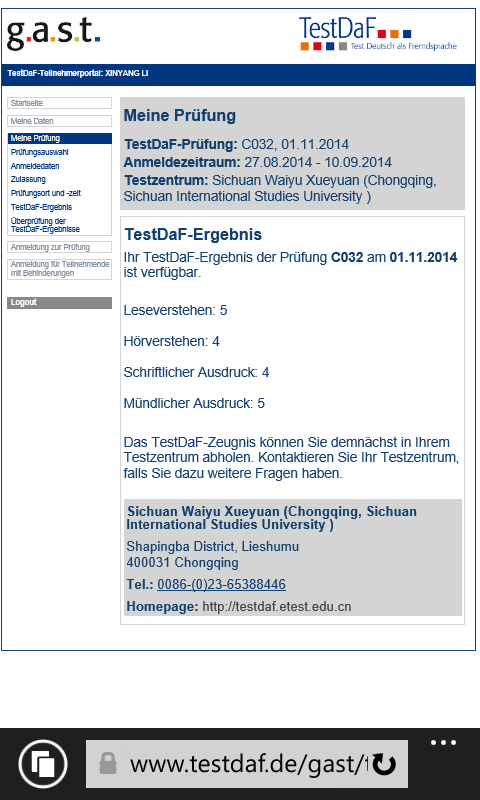

这确实是惊喜,所以这些考试和面试的准备意料之外地在这一年都完成了。

晚上和朋友抱怨说德福考试院效率太低,这么久了成绩还没公布,于是打开网页要证明给他看。打开却看到了结果,我一下子愣住了。

这确实是惊喜,所以这些考试和面试的准备意料之外地在这一年都完成了。

APS在上个星期结束了,没有遇到听不懂或者是说不清楚的问题,面试官老爷爷和小帅哥都很和善,总领事馆的采光也非常不错,总的来说,一切都很好。可是在这一切东西都暂时结束,等待它们结果的期间,未出意外地,我还是感觉到了焦虑不安,以及突然没有重要事情做了的空虚之感(毕竟从7月底开始就一直在为德福和APS做准备)。 于是我开始接着上之前B级没有上完的课,见到了非常努力的新同学;也还是继续在工学馆自习,琢磨新到的那本《Werkstoffkunde》究竟跟自己学院的教材有何不同;找了同学借了无机材料方面的书,想为自己以后可能的补课做准备。不过这一切的忙碌都是缘自等待结果焦虑而已。

只盼望一切顺利。

上次来到重庆还是初二的暑假,我参加全国机器人大赛,住在沙坪坝的重庆八中,旁边便是三峡广场。夏天总是雷雨,于是乎对重庆最深的印象便是沙坪坝的雨,泥泞的道路和哗啦哗啦以及轰隆隆的声响。

重庆有川外,也有西南唯一的歌德学院和唯一的德福考点,而我要在十一月的第一天参加德福。这是个有纪念意义的日子,有很多重的意义。三十日下午我便迫不及待地整理好行装,像壮士出征一般,满是要去赴死的心情——这是我大学以来第一次离开四川,说起来真的是不可思议,在人生中本应最具Fernweh的时间里我却窝在成都哪里都没有去。一路上Toni Kater的”Wo bist du”在脑子里转,看到的是窗外快速经过的山,还有时不时列车驶进山洞顷刻间的的一片黑色。我出发前联系了汪洋,出重庆北站时果然看到了他。

山城的口音跟我们那里平原的是不一样的,他们不喜欢我们的”安”音,我们同样会嘲笑他们的儿化音。如果这次重庆之行中这座城市有再给我留下了什么印象的话,一定就是轨交三号线登峰造极的拥挤,建在陡峭山坡上的大学以及雾蒙蒙中城市的黑白色。

到的那晚没有睡好,手机的SIM卡也出了问题,第二天是在没有手机的情况下去川外领了准考证,再去到我稍微熟悉一点的沙坪坝换好了SIM卡,忙完这一堆事情,已经是下午两三点了,我原本的打算是,在这考前的最后一天再看看作文和口语的。吴思琦在川外,于是我也找了他,在学校里吃了一顿晚饭。晚上回到宾馆后虽然很焦虑,却还是跟朋友们聊了一夜微信。

考试那天早上八点入场,我六点五十就醒来了,前一天还跟李正律讲,如果早上我没有音讯就来敲我的门。外面下着雨我却没有带伞到重庆,只得罩上帽子冲到了山上,整天的考试也都是在昏暗的天气和极度绷紧的神经下进行的,甚至于下午考完也没有放松下来。作文考得不甚理想,但是结果也要等到一个半月以后才能知晓。

之后在三峡广场见到了刘越,高中毕业后就再没见过她。去了重庆大学逛了一圈,那里完全是与我的母校完全不同的风格,但是有与山城契合得很好的气质。

离开的前一天汪洋问我什么时候走,说要送我,我很感激,第二天大早他便出现在了我门口。在离开重庆前,我们一起去了解放碑威斯汀的高处,外面高楼林立,轻轨一号线从大楼里面穿出,不远处的塔吊转了个头,而嘉陵江深黄色的水静静一直地流着。汪洋坐在我对面低声絮语。“这才是’Metropole’”我对他说。可我难以沉浸入重庆所带的独特气质,或者说,我不希望生活在这样拥挤而巨大的混沌里,但我一直希望以一种旁观者的角度去审视这座高低错落的城市,用匆匆的一瞥抑或是给出某一瞬间的慢放,去听人讲里面发生的人故事。

走的时候经过了沙中路,我没有看到哪里有悬崖,没有望见一口口吃掉月亮的风,也没有去尝试喝不尽的山城的酒,只是在我没看到的地方的时候,宋冬野拍了拍谁的脑袋。

现在我在回程的火车上,窗外从昏暗到明亮,太阳出来了。

很喜欢Toni Kater的歌,我是在诺基亚的MixRadio上听到的,而国内连在线试听都没有,只有挂了VPN才能在一家德国网站找到试听。

前阵子看到了她的博客toni-kater.de,也在淘宝上找到了她的这张《Gegen die Zeit》,于是就买了下来。

对于我来说,这是一张不会唤起我太多奇奇怪怪的情感的专辑,至少现在还不是。

这是一件好事。

PEP治疗是在暴露与艾滋后72小时内使用特定的药物,以降低感染风险的一种紧急治疗措施。

昨天早上得知前任前阵子有过高危性行为,经过了PEP治疗之后没有发现阳性,算是万幸,不过结果也并非出乎意料。

出乎我意料的是,前任对于性的随意和开放,这远远超出了我之前的想象。我对他的印象停留在一年前,他第二次踏上德国土地,而在那的三个月前,是我最后一次见到他,在成都的火车北站。印象中的他虽然三观和普通的中国人不同,但未曾想过在这一方面的他也如同典型德国人一样。

酒吧里的邂逅,然后便是床上的酣畅淋漓。这确实对我造成了一定的冲击。

在这之余自己也在反省,我也是多么热爱所谓Bareback,那种占有的快感对我来说至今没有任何东西可以比拟,虽然自己没有他那样的情况下有过无保护的性行为,但老实说自己之前也绝不是一个安分的人。然而我却经常以”这次我是主动方,我的风险很低。”这样的话来说服自己,无保护的行为对我不会有太大的影响,也不会对我的伴侣造成任何的损害,或许对我来讲,固定的性伴便是最佳的保护。

可是我却深刻地知道,恶魔真的在离我不远处。

工学馆三楼的研讨室可以占座位,是榕榕带我去的,他坐在我斜后方。而与我共享一张桌子的是两个女生,一个爱玩iPad,坐我对面;斜对面则是一个短发妹子。

昨天自习时短发妹子削了个梨分我一半,我一脸吃惊地接下来,冲她笑了笑;

晚上的时候iPad妹子问了我学德语做什么,然后当我不存在地(以悄悄话的形式)告诉了短发妹子:“啊,他说他两个月后要考德福。”

今天短发妹子见了我一直偷笑,iPad妹子问我用的什么香水。

“呀我也用Burberry呢,粉红恋歌”她说道。

1

明天晚上回趟家,暑假结束,大四来了。

这是一个很热闹的暑假,认识了新朋友,在打打闹闹中在正一家呆了整整两个月,而我的将来也变得越来越明晰了起来——事情都在越来越好的路上。

因为忙碌和热闹,我大大降低了写日记的频率。平时能思考自己的时间,也就只剩下去上德语课的路上和深夜里。

2

现在听到朴树的歌,就会想起刚刚暑假的那阵子,很热,文先生告诉我说128路可以从正一这边直达学校。我坐着128路,在空空的车上听着朴树的感觉。

128改道了,文先生走了,宝娃也是,暑假便过去了。

喜欢同性的复杂在于,你对他的爱往往落在妒恨与欢喜的模糊界线里。

异性的美可以纯粹地欣赏,而不必非要自己到达,你不必像一个少女那样适合一条裙子。同性的美则一贯带有奇怪的瘙痒,你愈喜欢他,也愈希望自己成为他。

毕竟异性只能成为你的情人;但同性或许是你的情人,又或许是你的情敌。得不到的异性是追求上的失利,但得不到的同性是追求与竞争的两重落败。一旦我失去他,他的形象里便不仅仅只是具有遥远陌生的苦涩,同时也混合着更胜于我的甜蜜。

在豆瓣上看到这句话,这每一个字都是我心里所想的。

学校

学校坐落在南方的城市里,但不是一个典型的南方城市,反正不是像广府说话抑扬的语调,或是像我记忆中邕州路边高高的棕榈树那样的,有的是湿热的夜晚和这阵子常常去的充满烟味的酒吧。

人们常说这是座安逸的城市,学校的精神似乎和她契合得很好,每天晚上能看到的是手牵手在树下的男男女女,都是多么令人羡慕的爱情。我知道这是充满故事的学校。

达达

特别喜欢彭坦的歌。他唱《树叶》的时候,回荡耳边的总是那句“模糊闪烁的酷似你”,抑或是《南方》里面“那里总是很多琐碎事,那里总是红和蓝”。

笑

很喜欢抿嘴笑,至少我是这个样子的,所以每张照片都面瘫地是同一个表情。

少年

来自北方的少年,说着充满海风味道的语言,生长在渤海海边。

很巧的是,很早的时候我也去过,那是我去过的最北边的地方。

只是时间太久,记得也不太真切,好想再有机会去到那里。

驯龙者

恶龙很坏,他要去破坏村庄,还有吃掉村民。这时候常常该出现一个勇者,一个驯龙人,他有大刀和缰绳,驾着恶龙,飞到欧洲某个古老的国度,老旧的城堡里——以前听过的故事都是这个尿性的。

大舌音

我想学西班牙语,很多人都是知道的,因为我好想去南美,看看南半球的风景,可惜的是我一直学不会大舌音。而我下个星期还有四门专业课的考试,不过这几天过后,专业课的学习就基本结束了,更多的时间会被用来学习德语,以及思考一些将来的事情。我希望不久能去德国读书,要是能有人陪着当然是最好的了。

我很幸运地在一个小小的城市长大,也很幸运地家住城南,而我每天都要骑上单车起到骑到城北边的学校,于是也很幸运会在自己身上用到”南北”这个自以为文艺浪漫的词语。

我骑着蓝色的美利达山地,黑色的铁三角动铁。银色的Nano,躺在我的兜里,兜着我的一年年,由南向北,由北向南。

好妹妹去年发的专辑也叫《南北》,夏天刚来那阵很是喜欢听,以至于现在只要再听到那调子,就会想到那个时候在江安每天的生活,与模电数电以及物理化学相伴的湿湿哒哒的日子。6月初好妹妹来小酒馆,可惜的是因为电子考试而错过他们的演出。多想从他嗓中听到”北上的列车请你带我走”这样的字句。

很巧的是,总有些这样那样的事关南北的东西,会敲在心上,例如《吉林到北京》,又例如《安河桥北》。然而嘉峪关和山海关,我却未曾去过,那里的一瞬瞬浓云,我也是未曾见过的。不过我却总是妄想,我应该是知道漫天云翳的样子的,然后加上我想要的场景,嗯就是这样了吧。

刚刚考完A2分级,满脑子是口试的时候说错话的糗样。

“你是夏天的轮廓。”耳朵里传来宋冬野的声音,银的Nano换成了粉的Walkman,两个单元的动铁也换成了四个单元的UE。有的时候,我却感受不出来它们多少的差别,时间都过去三四年,单车也早在两年多前在一个雨夜的江安不见了。可我还是会怀念南边一点点的江安,以及稍稍北边的德阳的街道。那个时候的早晨是咔嗒的换挡声,而现在,提醒我的是暑假1路公交上的“昭觉寺站到了”。

你尝试描绘夏天的轮廓,我尝试倾听夏天的嗓音,似乎就是有着某种特殊的意味。我头发上,却粘着那日成都早晨乱糟糟纷飞的雪。时间对立着,而在同一个时间里,我在南边看着你,你在北方唱着歌拉着琴。

该死!

传来的是《至少还有你》。

记得你离开南边的时候,我一直看着你。而又记得,我眼中的你,好像在德阳由南到北的单车上;在北边到南边,家去往成都的巴士中;间或地,在隆隆地北去穿越剑门哐当哐当的火车里;抑或是在逼仄狭小的向南的摇晃着的地铁一号线——甚至在我没去过的地方。

你带着耳机,不轻不重地点着头望着我,姑且,我称我看到的那个你为少年啦。那么,亲爱的少年,你还会去往北边吗?

可是你还没有告诉我你的名字呢。